"Цветочные" портреты собак американского художника Дина Руссо! Для настроения! ??

● Illustrator: Dean Russo

#dogcity_ручнаяработа

Другие записи сообщества

Когда-то он думал, что заведёт себе человека. Большая мудрая Рык говорила часто: «Каждому псу на свете своя проверка, каждому псу своё — непременно — счастье!» Старая Рык была доброй — врала во благо. У неё был горячий бок и большие уши. Сколько могла, растила она Кусаку, а он её сказки, худой и голодный, слушал.

Питались они с помоек, купались в лужах, как прочие дикие уличные собаки. Но однажды больной мудрой Рык на земле не стало. Кусака сидел в подворотне и выл по-волчьи. Никого не жалеет жестокая злая старость — забрала она Рык у Кусаки студеной ночью.

Рык умела ловить жирных крыс и хрустящих мышек и даже порой голубей приносила глупых. Когда-то Кусака-заморыш на них и выжил, вонзая в солёное мясо до дёсен зубы. Но как он один прожить без нее сумеет? У него никого, ничего. Только хвост и лапы. Октябрь на улице дышит всё холоднее, и летние ветры меняют остывший запах на горький и терпкий, колючий, кроваво-ржавый. Так пахнут голодной гибелью переулки. Себя Кусаке до жжения в склерах жалко, и в узкой груди бьётся сердце надрывно, гулко.

Участь бездомышам пишется кем-то свыше. Переписать её сил не у всех хватает. Птицы на юг улетают, за стаей стая, город без них смотрит строже, звучит потише.

По улицам ходит толстушка с большим портфелем мимо витрин, где ёлки стоят и санки, подмигивают фонариками кофейни, и где-то под узкой скамейкой грустит Кусака. И вдруг в темном парке, где вязы сплелись ветвями, вышли какие-то двое: «Давай-ка сумку!»

Алька сказала, чтоб от неё отвяли, но те отняли деньги, порвали на ней косуху. А из тени метнулся пёс — из огромных монстров. Рядом с таким отдохнула б и Баскервилей собака, что в книге стращала несчастный остров. Бандиты от ужаса хором единым взвыли и бросили сумку, упавшую в лужу Альку… Да так припустили, что на Олимпийских играх за этот забег им дали б, как есть, медальку. Особенно бойко один через кустик прыгал ещё не опавшего, колкого барбариса.

Девушка всхлипнула, псу посмотрела в морду. Кусака тоже в ответ на неё воззрился — смотрел он с опаской, но прямо и очень гордо. Ожидая — ударят палкой, опять прогонят. Но к нему протянули ободранные ладони, и в ладонях была почищенная сосиска.

И город смотрел одобрительно сотней окон, столбами фонарными, вязами и кустами. Алька трепала Кусаку по грязной холке. Вечер стоял вокруг, ширясь и вырастая.

«Пойдем-ка домой, спаситель!» — сказала Аля.

Дом — была сказка ушедшей Рык для щенка Кусаки.

Дворняги, конечно же, дома вовек не знали. Дома жили одни лишь породистые собаки — всякие мопсики, будто из марципана, шпицы, похожие моськами на лисичек, колли, которым вырезку покупали — конечно, говяжью, по веской цене приличной.

А таким, как Рык и Кусака, — пинок под рёбра и свистящий камень тяжёлый в худую спину. К таким не положено ласковым быть и добрым — такие ничейной считались всегда скотиной. Их опасались, отстреливали, травили — рассадники блох, лишайные злые твари! Были бы вилы — ткнули бы в брюхо вилы прямо среди кипящих толпой бульваров…

А так, чтобы дом, сосиску из рук… Такого Кусака не помнил даже по песьим слухам. От Алькиных рук пахло слякотью, сладкой кровью. Пёс шумно лизнул их и дёрнул лохматым ухом.

И пошёл доверчиво за человеком следом. Дома его купали с густым шампунем. Алька смеялась, что он переросток-пудель — такой же кудрявый — и лютая непоседа. Кусака тоже делился вовсю улыбкой — такими клыками можно как семки лузгать кости, и крабов, и прутья любой калитки, ветки, орехи, каштаны, батат, арбузы…

Такие зубищи — на зависть любой акуле!

Алька Кусаке супа дала в кастрюльке. Смотрит, как ест он, пока она с кофе курит. Суп на бульоне от знатной свинячьей рульки, с клецками, с кругляшами морквы и лука — душистый и сытный, с покрошенным чёрным хлебом. Кусака давился, трясущийся от испуга, что разово с ним сейчас подшутило небо, что бредит он где-то за мусорным чёрным баком, машиной какой-нибудь сбитый до полусмерти. И с ним, с одиноким, худющим дурным собаком сидит, гладя по колтунам его, только ветер…

Но кастрюлька уже опустела, а чудо длилось. Квартира мерцала гирляндами на окошках. Кусака дремал на паласе. Кусаке снилось, что Алька ему молока наливает в плошку и укрывает пледом пушистым, тёплым, хлопает нежно по впалому боку тихо. Отсветы фар гуляют по мокрым стёклам, часы темноту учат мерно и звонко тикать. У Кусаки лежат в животе и морква, и клёцки, и жирный бульон по венам бежит блаженством. С утра его ласковым лучиком будит солнце, нос щекоча характерным прохладным жестом.

Алька спит на диване, обняв подушку. Книги на тумбочке высятся ровной стопкой. Кусака выходит из облака пледа-плюша, подобно высокой равнинной и серой сопке.

И нюхает дом. В нём не пахнет бедой и страхом, чудовищным голодом, тысячей одиночеств. В квартире стоит фланелевый дух рубахи, которая в ванне на плечиках сохла ночью. Из кухни бегут тонкой струйкой ваниль с корицей, колбасная нотка сплетается с нотой чайной. Алька проснулась и подняла ресницы. Долго лежала, глядела вокруг, молчала. А потом пошла жарить яйца с беконом толстым. Кусака наелся опять, что едва не лопнул. Алька задумчиво морду чесала монстру, а потом шутливо шлепнула пса по попе: «Пойдем-ка гулять, страшилка из серой шерсти! Наварим тебе с печенкой перловой каши! И купим красивый, с жетоном большим ошейник, чтоб все в этом мире узнали, что ты домашний!»

***

Старая Рык видит все с голубого неба.

В мушках весёлых первого ходят снега —

девушка и большая её собака.

Фыркает Рык: ведь не верил тогда Кусака,

что он заведёт себе верного человека.

Но Рык повторяла упорно и часто-часто:

«Каждому псу на свете своя проверка!

Каждому псу своё — непременно — счастье!»

(с) Елена Холодова

Питались они с помоек, купались в лужах, как прочие дикие уличные собаки. Но однажды больной мудрой Рык на земле не стало. Кусака сидел в подворотне и выл по-волчьи. Никого не жалеет жестокая злая старость — забрала она Рык у Кусаки студеной ночью.

Рык умела ловить жирных крыс и хрустящих мышек и даже порой голубей приносила глупых. Когда-то Кусака-заморыш на них и выжил, вонзая в солёное мясо до дёсен зубы. Но как он один прожить без нее сумеет? У него никого, ничего. Только хвост и лапы. Октябрь на улице дышит всё холоднее, и летние ветры меняют остывший запах на горький и терпкий, колючий, кроваво-ржавый. Так пахнут голодной гибелью переулки. Себя Кусаке до жжения в склерах жалко, и в узкой груди бьётся сердце надрывно, гулко.

Участь бездомышам пишется кем-то свыше. Переписать её сил не у всех хватает. Птицы на юг улетают, за стаей стая, город без них смотрит строже, звучит потише.

По улицам ходит толстушка с большим портфелем мимо витрин, где ёлки стоят и санки, подмигивают фонариками кофейни, и где-то под узкой скамейкой грустит Кусака. И вдруг в темном парке, где вязы сплелись ветвями, вышли какие-то двое: «Давай-ка сумку!»

Алька сказала, чтоб от неё отвяли, но те отняли деньги, порвали на ней косуху. А из тени метнулся пёс — из огромных монстров. Рядом с таким отдохнула б и Баскервилей собака, что в книге стращала несчастный остров. Бандиты от ужаса хором единым взвыли и бросили сумку, упавшую в лужу Альку… Да так припустили, что на Олимпийских играх за этот забег им дали б, как есть, медальку. Особенно бойко один через кустик прыгал ещё не опавшего, колкого барбариса.

Девушка всхлипнула, псу посмотрела в морду. Кусака тоже в ответ на неё воззрился — смотрел он с опаской, но прямо и очень гордо. Ожидая — ударят палкой, опять прогонят. Но к нему протянули ободранные ладони, и в ладонях была почищенная сосиска.

И город смотрел одобрительно сотней окон, столбами фонарными, вязами и кустами. Алька трепала Кусаку по грязной холке. Вечер стоял вокруг, ширясь и вырастая.

«Пойдем-ка домой, спаситель!» — сказала Аля.

Дом — была сказка ушедшей Рык для щенка Кусаки.

Дворняги, конечно же, дома вовек не знали. Дома жили одни лишь породистые собаки — всякие мопсики, будто из марципана, шпицы, похожие моськами на лисичек, колли, которым вырезку покупали — конечно, говяжью, по веской цене приличной.

А таким, как Рык и Кусака, — пинок под рёбра и свистящий камень тяжёлый в худую спину. К таким не положено ласковым быть и добрым — такие ничейной считались всегда скотиной. Их опасались, отстреливали, травили — рассадники блох, лишайные злые твари! Были бы вилы — ткнули бы в брюхо вилы прямо среди кипящих толпой бульваров…

А так, чтобы дом, сосиску из рук… Такого Кусака не помнил даже по песьим слухам. От Алькиных рук пахло слякотью, сладкой кровью. Пёс шумно лизнул их и дёрнул лохматым ухом.

И пошёл доверчиво за человеком следом. Дома его купали с густым шампунем. Алька смеялась, что он переросток-пудель — такой же кудрявый — и лютая непоседа. Кусака тоже делился вовсю улыбкой — такими клыками можно как семки лузгать кости, и крабов, и прутья любой калитки, ветки, орехи, каштаны, батат, арбузы…

Такие зубищи — на зависть любой акуле!

Алька Кусаке супа дала в кастрюльке. Смотрит, как ест он, пока она с кофе курит. Суп на бульоне от знатной свинячьей рульки, с клецками, с кругляшами морквы и лука — душистый и сытный, с покрошенным чёрным хлебом. Кусака давился, трясущийся от испуга, что разово с ним сейчас подшутило небо, что бредит он где-то за мусорным чёрным баком, машиной какой-нибудь сбитый до полусмерти. И с ним, с одиноким, худющим дурным собаком сидит, гладя по колтунам его, только ветер…

Но кастрюлька уже опустела, а чудо длилось. Квартира мерцала гирляндами на окошках. Кусака дремал на паласе. Кусаке снилось, что Алька ему молока наливает в плошку и укрывает пледом пушистым, тёплым, хлопает нежно по впалому боку тихо. Отсветы фар гуляют по мокрым стёклам, часы темноту учат мерно и звонко тикать. У Кусаки лежат в животе и морква, и клёцки, и жирный бульон по венам бежит блаженством. С утра его ласковым лучиком будит солнце, нос щекоча характерным прохладным жестом.

Алька спит на диване, обняв подушку. Книги на тумбочке высятся ровной стопкой. Кусака выходит из облака пледа-плюша, подобно высокой равнинной и серой сопке.

И нюхает дом. В нём не пахнет бедой и страхом, чудовищным голодом, тысячей одиночеств. В квартире стоит фланелевый дух рубахи, которая в ванне на плечиках сохла ночью. Из кухни бегут тонкой струйкой ваниль с корицей, колбасная нотка сплетается с нотой чайной. Алька проснулась и подняла ресницы. Долго лежала, глядела вокруг, молчала. А потом пошла жарить яйца с беконом толстым. Кусака наелся опять, что едва не лопнул. Алька задумчиво морду чесала монстру, а потом шутливо шлепнула пса по попе: «Пойдем-ка гулять, страшилка из серой шерсти! Наварим тебе с печенкой перловой каши! И купим красивый, с жетоном большим ошейник, чтоб все в этом мире узнали, что ты домашний!»

***

Старая Рык видит все с голубого неба.

В мушках весёлых первого ходят снега —

девушка и большая её собака.

Фыркает Рык: ведь не верил тогда Кусака,

что он заведёт себе верного человека.

Но Рык повторяла упорно и часто-часто:

«Каждому псу на свете своя проверка!

Каждому псу своё — непременно — счастье!»

(с) Елена Холодова

Мне нравится

Подача такси - через 4 минуты. Я одеваюсь, спускаюсь на лифте, рассчитывая выйти из подъезда и сразу сесть в машину.

В моих наушниках играет песня группы "Бумбокс" - "Вахтёрам"... Вот эта: "...Объясните теперь нам, вахтёры, почему я на ней так сдвинут..."

Выхожу и выясняется, что водитель запутался, и время подачи увеличилось на 9 минут.

Я злюсь: превращаюсь сразу в опаздывающую женщину. Надеваю капюшон, чтобы под мокрым снегом не растаяла прическа.

Во дворе чистят снег, ездит маленький озорной трактор, сигналит мне: отойди, мешаешь.

Я отхожу к заснеженному столбу, почти вжимаюсь в него. Смотрю - на нём объявление. Пропала собака... И приметы: черная собака, белая манишка, красный ошейник...

Я прочла внимательно и несколько раз. А что ещё мне делать 9 минут?

Вспомнила, как летом искали собаку сестры. Весь город искал. Мы сбились с ног, всё облазили, тоже бегали, объявления клеили на столбах, размещали в интернете, в группах про собак- потеряшек.

А сестра все те три дня жила без лица. Ну, то есть она что-то делала - ну, там суп варила, постель стелила - но смотрела сквозь суп и пододеяльник. Всегда приговаривала: "Найдется, она найдется".

И она нашлась. Её собака. И сестра снова стала сестрой, обычной женщиной с приятным лицом.

Я поняла, что где-то сейчас тоже живет женщина без лица. Может, она жарит сырники для семьи, но мысленно она ждет звонка. Алло, а это не ваша собака?... Ну такая черная. А манишка - белая...

Наконец, я села в такси.

- Извините за опоздание, - сказал таксист. - Я до вас бабушку вёз. А она слабенькая, а сегодня скользко - я провожал.

"Какой он классный", - подумала я, а вслух сказала:

- Вообще нет проблем! Бабушки - это святое.

Всю дорогу мы с ним болтали про наших бабушек, и про то, как они умудрялись так вкусно готовить из ничего.

В Грузии есть слово бесподобное - "шемомечама". Означает: "не планировал, но не удержался и съел".

Вот все детство мы шемомечамили, потому что ну... ну вы пробовали бабушкин сливовый пирог? А мясную кулебяку? А суп с фрикадельками?

Утром следующего дня я вела дочку в сад.

Мы спешили, почти бежали.

- Мама, смотри, собачка! - сказала Катя и махнула варежкой.

Катя обожает животных, во фразе не было ничего необычного.

- Да, собачка, - согласилась я не глядя.

- Одна гуляет. С красным ошейничком...

- Ага, - бормочу я, и тут до меня доходит. - ГДЕ? ГДЕ СОБАЧКА?

Я оглядываюсь. Вижу черную собаку и белую манишку... Я же про неё вчера читала.

Я попробовала подойти к собаке, но она меня испугалась и отпрянула. Я ее понимаю - незнакомая тетка в пальто с громким ребенком, который норовит погладить тебя мокрыми варежками - ну так себе приключение. У нее и ухо порвано, наверно подралась с кем.

Тогда я рванула к столбу. Там всё еще висит объявление. И телефон.

Не рано ли звонить незнакомцам в 7-30 утра?

Я вспоминаю лицо сестры, когда она искала собаку, и уверенно набираю номер. Для того, кто ищет своего потерянного друга - не рано.

Два гудка и встревоженный голос: "Алло"

- Около нашего дома по адресу... ваша собака бегает. Под снегом ищет что-то. Красный ошейничек, белая манишечка.

- А ухо?

- Что ухо?

- Ухо у моей необычное, будто порвано. А то мне люди звонят, я бегу, а это чужая...

- Да, ухо одно лежит.

- Бегу!

Собака устроилась в углу и не собиралась уходить. Дождется хозяйку!

Мы с дочкой побежали в сад.

Мне понравилось то утро.

Так приятно быть причастной к чему-то классному - например, воссоединению двух любящих сердец.

Мне вообще нравится думать, что вся жизнь выстроена из неслучайных цепочек событий.

Вот вчера в машину к водителю не случайно попала бабушка, которую пришлось провожать по неслучайному гололёду.

Не случайно три ночи подряд шел снег, и озорной трактор прогнал меня с тротуара.

Я не случайно оказалась около столба и прочла объявление.

Не случайно я его практически запомнила, и не случайно я в тот момент слушала песню "Вахтёрам", потому что приметы пропавшей собаки идеально легли на припев песни:

"Я помню белые обои, чёрная посуда..." - поётся в песне. А в объявлении: "Я помню черная собака, белая манишка..."

И потом мы с дочкой не случайно вышли в это время, встретили потеряшку и вернули какой-то женщине лицо...

Мне нравится думать, что если ты куда-то опоздал, то ты не опоздал, а просто у того, кто режиссирует Вселенную на тебя другие планы: ты и не должен был успеть в тот поезд, а должен грустный, чуть не плача от досады, идти домой с чемоданом и встретить кого-то очень важного...

Но ты пока этого не знаешь, и не понимаешь, почему всё так... А мы и не должны, в принципе, понимать все задумки Вселенной, должны просто жить с благодарностью за любой сценарий, уготованный нам.

Белые обои... Черная посуда...

Ииии все вместе:

Нас в хрущёвке двое, кто мы и откуда... (шепотом) от-ку-да...

Автор: Ольга Савельева

В моих наушниках играет песня группы "Бумбокс" - "Вахтёрам"... Вот эта: "...Объясните теперь нам, вахтёры, почему я на ней так сдвинут..."

Выхожу и выясняется, что водитель запутался, и время подачи увеличилось на 9 минут.

Я злюсь: превращаюсь сразу в опаздывающую женщину. Надеваю капюшон, чтобы под мокрым снегом не растаяла прическа.

Во дворе чистят снег, ездит маленький озорной трактор, сигналит мне: отойди, мешаешь.

Я отхожу к заснеженному столбу, почти вжимаюсь в него. Смотрю - на нём объявление. Пропала собака... И приметы: черная собака, белая манишка, красный ошейник...

Я прочла внимательно и несколько раз. А что ещё мне делать 9 минут?

Вспомнила, как летом искали собаку сестры. Весь город искал. Мы сбились с ног, всё облазили, тоже бегали, объявления клеили на столбах, размещали в интернете, в группах про собак- потеряшек.

А сестра все те три дня жила без лица. Ну, то есть она что-то делала - ну, там суп варила, постель стелила - но смотрела сквозь суп и пододеяльник. Всегда приговаривала: "Найдется, она найдется".

И она нашлась. Её собака. И сестра снова стала сестрой, обычной женщиной с приятным лицом.

Я поняла, что где-то сейчас тоже живет женщина без лица. Может, она жарит сырники для семьи, но мысленно она ждет звонка. Алло, а это не ваша собака?... Ну такая черная. А манишка - белая...

Наконец, я села в такси.

- Извините за опоздание, - сказал таксист. - Я до вас бабушку вёз. А она слабенькая, а сегодня скользко - я провожал.

"Какой он классный", - подумала я, а вслух сказала:

- Вообще нет проблем! Бабушки - это святое.

Всю дорогу мы с ним болтали про наших бабушек, и про то, как они умудрялись так вкусно готовить из ничего.

В Грузии есть слово бесподобное - "шемомечама". Означает: "не планировал, но не удержался и съел".

Вот все детство мы шемомечамили, потому что ну... ну вы пробовали бабушкин сливовый пирог? А мясную кулебяку? А суп с фрикадельками?

Утром следующего дня я вела дочку в сад.

Мы спешили, почти бежали.

- Мама, смотри, собачка! - сказала Катя и махнула варежкой.

Катя обожает животных, во фразе не было ничего необычного.

- Да, собачка, - согласилась я не глядя.

- Одна гуляет. С красным ошейничком...

- Ага, - бормочу я, и тут до меня доходит. - ГДЕ? ГДЕ СОБАЧКА?

Я оглядываюсь. Вижу черную собаку и белую манишку... Я же про неё вчера читала.

Я попробовала подойти к собаке, но она меня испугалась и отпрянула. Я ее понимаю - незнакомая тетка в пальто с громким ребенком, который норовит погладить тебя мокрыми варежками - ну так себе приключение. У нее и ухо порвано, наверно подралась с кем.

Тогда я рванула к столбу. Там всё еще висит объявление. И телефон.

Не рано ли звонить незнакомцам в 7-30 утра?

Я вспоминаю лицо сестры, когда она искала собаку, и уверенно набираю номер. Для того, кто ищет своего потерянного друга - не рано.

Два гудка и встревоженный голос: "Алло"

- Около нашего дома по адресу... ваша собака бегает. Под снегом ищет что-то. Красный ошейничек, белая манишечка.

- А ухо?

- Что ухо?

- Ухо у моей необычное, будто порвано. А то мне люди звонят, я бегу, а это чужая...

- Да, ухо одно лежит.

- Бегу!

Собака устроилась в углу и не собиралась уходить. Дождется хозяйку!

Мы с дочкой побежали в сад.

Мне понравилось то утро.

Так приятно быть причастной к чему-то классному - например, воссоединению двух любящих сердец.

Мне вообще нравится думать, что вся жизнь выстроена из неслучайных цепочек событий.

Вот вчера в машину к водителю не случайно попала бабушка, которую пришлось провожать по неслучайному гололёду.

Не случайно три ночи подряд шел снег, и озорной трактор прогнал меня с тротуара.

Я не случайно оказалась около столба и прочла объявление.

Не случайно я его практически запомнила, и не случайно я в тот момент слушала песню "Вахтёрам", потому что приметы пропавшей собаки идеально легли на припев песни:

"Я помню белые обои, чёрная посуда..." - поётся в песне. А в объявлении: "Я помню черная собака, белая манишка..."

И потом мы с дочкой не случайно вышли в это время, встретили потеряшку и вернули какой-то женщине лицо...

Мне нравится думать, что если ты куда-то опоздал, то ты не опоздал, а просто у того, кто режиссирует Вселенную на тебя другие планы: ты и не должен был успеть в тот поезд, а должен грустный, чуть не плача от досады, идти домой с чемоданом и встретить кого-то очень важного...

Но ты пока этого не знаешь, и не понимаешь, почему всё так... А мы и не должны, в принципе, понимать все задумки Вселенной, должны просто жить с благодарностью за любой сценарий, уготованный нам.

Белые обои... Черная посуда...

Ииии все вместе:

Нас в хрущёвке двое, кто мы и откуда... (шепотом) от-ку-да...

Автор: Ольга Савельева

Мне нравится

Одна моя прекрасная френдесса рассказывала, как однажды ночью в деревенском доме, где жили три кота, вышла попить воды на кухню и там ей под руку в темноте подвернулось небольшое существо. Она мимоходом погладила его по пушистому загривку, вернулась в постель и обнаружила, что все трое мирно спят на одеяле.

Эта история вспомнилась мне, когда вечером в пустой квартире из неосвещённой спальни к моему стулу прикатился мячик, которым любит играть собака. Мне как раз мешал сосредоточиться зверский шум ремонта у ближних соседей и захотелось отвлечься.

«Ну давай поиграем», – рассеянно сказала я. Наклонилась за мячом и увидела пса, спящего под столом.

Не то чтобы «Американская история ужасов» стучалась в моё сердце. Но некоторое время внутри органично совмещались два чувства: мне было очень интересно, кто толкнул мячик, и в то же время СОВЕРШЕННО НЕИНТЕРЕСНО.

Я взрослая разумная женщина, поэтому забралась с головой под одеяло зашла в спальню и включила свет. По комнате хозяйственно сновал пылесос «румба». Я не услышала, как он включился, из-за шума за стеной.

Похвалила себя за героизм, разумеется. Я всегда себя хвалю. Молодец, говорю, Алёна, не испугалась пылесоса, задевшего мячик.

И некоторое время ходила бесстрашным орлом, пока не сообразила, что будь я на месте френдессы, чёрта с два бы я вернулась на кухню проверять, кто это был с пушистым загривком.

©️ Елена Михалкова

Эта история вспомнилась мне, когда вечером в пустой квартире из неосвещённой спальни к моему стулу прикатился мячик, которым любит играть собака. Мне как раз мешал сосредоточиться зверский шум ремонта у ближних соседей и захотелось отвлечься.

«Ну давай поиграем», – рассеянно сказала я. Наклонилась за мячом и увидела пса, спящего под столом.

Не то чтобы «Американская история ужасов» стучалась в моё сердце. Но некоторое время внутри органично совмещались два чувства: мне было очень интересно, кто толкнул мячик, и в то же время СОВЕРШЕННО НЕИНТЕРЕСНО.

Я взрослая разумная женщина, поэтому забралась с головой под одеяло зашла в спальню и включила свет. По комнате хозяйственно сновал пылесос «румба». Я не услышала, как он включился, из-за шума за стеной.

Похвалила себя за героизм, разумеется. Я всегда себя хвалю. Молодец, говорю, Алёна, не испугалась пылесоса, задевшего мячик.

И некоторое время ходила бесстрашным орлом, пока не сообразила, что будь я на месте френдессы, чёрта с два бы я вернулась на кухню проверять, кто это был с пушистым загривком.

©️ Елена Михалкова

Мне нравится

Для настроения! Миленькие иллюстрации коржиков художницы Маргариты Ермолаевой! ???

● Illustrator: Margaryta Yermolayeva

#dogcity_ручнаяработа

● Illustrator: Margaryta Yermolayeva

#dogcity_ручнаяработа

Мне нравится

В стекло уткнув свой черный нос,

все ждет и ждет кого-то пес.

Я руку в шерсть его кладу,

и тоже я кого-то жду.

Ты помнишь, пес, пора была,

когда здесь женщина жила.

Но кто же мне была она?

Не то сестра, не то жена.

А иногда, казалось, дочь,

которой должен я помочь.

Она далеко... Ты притих.

Не будет женщин здесь других.

Мой славный пес, ты всем хорош,

и только жаль, что ты не пьешь!

(с) Евгений Евтушенко. 1958

Иллюстрация: Вадим Солодкий

#dogcity_стихи

все ждет и ждет кого-то пес.

Я руку в шерсть его кладу,

и тоже я кого-то жду.

Ты помнишь, пес, пора была,

когда здесь женщина жила.

Но кто же мне была она?

Не то сестра, не то жена.

А иногда, казалось, дочь,

которой должен я помочь.

Она далеко... Ты притих.

Не будет женщин здесь других.

Мой славный пес, ты всем хорош,

и только жаль, что ты не пьешь!

(с) Евгений Евтушенко. 1958

Иллюстрация: Вадим Солодкий

#dogcity_стихи

Мне нравится

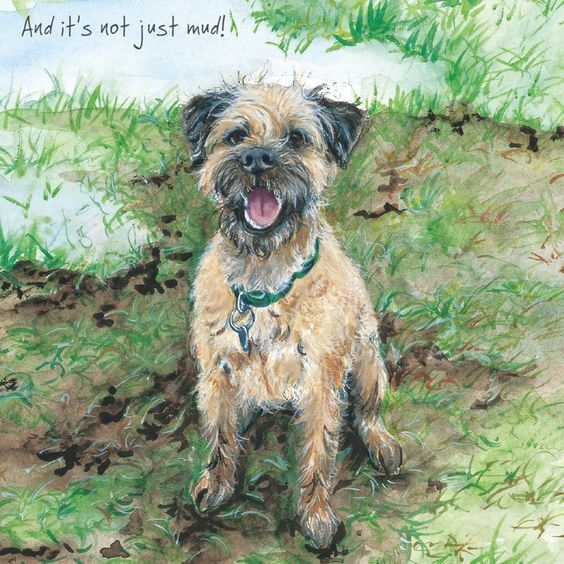

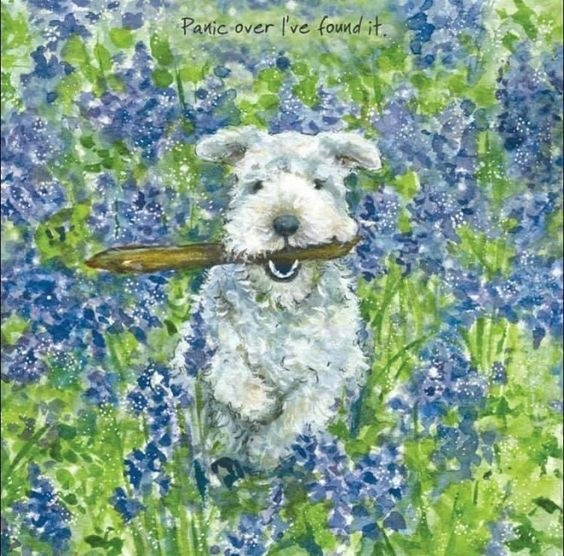

Чудесные летние акварельки художницы-анималистки Анны Даниель! ?

● Illustrator: Anna Danielle

#dogcity_ручнаяработа

● Illustrator: Anna Danielle

#dogcity_ручнаяработа

Мне нравится

Морда симпатичная,

Хитрая и милая,

Отказать в еде бульдогу,

Не имею силы я.

Он скулит, глазами просит,

Лапку даст за сыр,

Вся душа моя в прорехах,

Просверлил до дыр.

(с) Алла Корнишина

#dogcity_стихи

Хитрая и милая,

Отказать в еде бульдогу,

Не имею силы я.

Он скулит, глазами просит,

Лапку даст за сыр,

Вся душа моя в прорехах,

Просверлил до дыр.

(с) Алла Корнишина

#dogcity_стихи

Мне нравится

Мне нравится